|

|

|

|

合気の技

法について

合気は、無意識の領域を侵すことによって敵を一旦忘我させる、刹那の技法である。

無意識の領域を侵すとは、神経回路を狂わすことに外ならないが、その神経は体表に発達している。誰でもできることではないが、決して難しいことではな

い。

なぜなら柔術、合気柔術、合気之術の各段階に技の拍子があり、いわば初・中・奥伝の別にそれぞれの口伝が存在する。これによって、初期の荒々

しい合気の習得から、合気之術で使う極力拍子を現さない高度な合気へ至ることができるのである。

「合気を掛ける」とは、いかなることか。柔術では、これを骨や関節に掛け、合気柔術では関節や皮膚に掛け、合気之術では髪や皮膚に掛けるのである。例え

ば、「打つ」「当てる」「引っ掻く」「毛をむしる」或いは「つねる」「さする」「なでる」などのことでもある。これらの動作を一瞬に、ごくかすかに行って

から敵を自在にコントロールすることになる。

こうしたことから、柔術立合の四方投げで用いる「千鳥」や半座半立の「朝顔」という口伝も柔術における合気と言ってよい。

しかし、つかまずに施術することを基本とする合気之術や合気柔術の絶妙な拍子に至れば、もはや柔術の口伝による技法はものの数ではない。おそらく、起倒

流秘伝書『柔道雨中問答』の中に述べられている「無拍子の拍子」も、合気至上の術理を体現したものと推察される。

日本伝大東流合気柔術の技法紹介に代えて

一ヶ条から四ヶ条までの連続返し

(月刊「秘伝」平成16年10月号連載記事から)

日本伝(大東流三大技法)合気柔術の特徴

鶴山先生の技法解説の特徴は、技の連続性を重視した点にある。大宇宙と小宇宙の関係のごとく、大曼荼羅の中に小曼荼羅があって、広大無辺な日本伝

大東流三大技法の系統や技法群

の関係性を分かりやすく見事に説明している。

例えば、基本となる一ヶ条に一手加えて二ヶ条とし、二ヶ条に一手加えて三ヶ条となるなどの説明も然りである。

一ヶ条は、相手の腕を一本の棒として手首と肘を掴んで主に肘を極める形である。二ヶ条は、一ヶ条極め状態から相手の肘と手首を曲げ、相手の手首をその中

心

軸に折り込んで主に手首を極める形である。三ヶ条は、二ヶ条極めの状態のまま相手の手首を持ち替えて相手の腕を弓なりとし、その内側に捻りを加えて極める

形である。更に四ヶ条は、三ヶ条で極めた状態のまま相手の手首をカギ状にまげ人差し指付け根の部分で相手の手首内側を圧迫して極める形である。このように

基本となる形が累進し、しかも一ヶ条は二ヶ条で返すことができるという階層性に特徴がある。

柔術一ヶ条の極め

手の甲側を掴み、相手の腕を一本の棒としてその肘を掴みその口に押し付けて極める。馬上を想定した技法である。

手の甲側を掴み、相手の腕を一本の棒としてその肘を掴みその口に押し付けて極める。馬上を想定した技法である。

合気柔術一ヶ条の受け

相手の一ヶ条極めを手の甲を返して防ぎ、反撃できる態勢に転じること。柔術の返しとなっている。

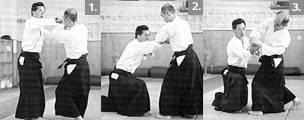

柔術一ヶ条の極めを合気柔術で返す(方法と解説)

1.一ヶ条の極めを手首を返して防ぎ、右肘で顔面当てに制す。

手首を極められる前に体を左に開いてかわし、手の平を上に向けつつ肘を丸く捌いて相手の顔面に当て落とす。

2.同じく手首を返して防ぎ、左肘で背当てに制す。

体を右に開いたと同時に、手の平を上に向け左肘を相手の背に当てる。

3.同じく手首を返して防いでから、相手の手首に右手首を絡ませ、二ヶ条の極めに制す。

体を右に開きつつ腕の力を抜いてかわし、再び正対して手を絡ませて極める。

柔術二ヶ条の極め(方法と解説)

1.袖取りに対して、相手の右手首を両手ではさみ持ち、その中心線に極める。

左に一歩進みながら左腕を振り上げ、右手で相手の右手を掴み左手も添えて相手の中心に折りこんで腰砕けに極める。

2.

胸取りに対して、相手の右手首を胸に固定し、同様に或いは左肘でその中心線に極める。 2.

胸取りに対して、相手の右手首を胸に固定し、同様に或いは左肘でその中心線に極める。

右手で相手の右手を胸に固定し、左手を添えてかつ左肘で相手の右肘を折り込むようにして極める。

柔術二ヶ条の極めを合気柔術で返す(方法と解説)

1.二ヶ条に極められようとするとき、相手の懐に飛び込んで小さく一回転し、着地した瞬間相手の膝を横様に倒して極める。

相手に完全に極められてしまっては手遅れであるから、決められる直前一瞬に身を捨てて極めを解除し相手の踵を押さえ横倒しに極める。

2.二ヶ条に極められようとするとき、取られたところはそのままにして力を抜いて肘を下に落とし、右手の平を上に向け、相手の右手甲を左手で掴み、左肘を

相

手の脇腹に突き入れて三ヶ条極めに制す。(相手のかかとが少しでも上がれば、それ以上は極めないこと)

相手に二ヶ条極めを掛けられる刹那、肘の緊張を解いて真下に落とし手の平を上に向けると逆に相手の手が硬直することになる。ここで手を持ち替

えて極める。

柔術三ヶ条の極め(方法と解説)

1.

正面打ちに対して、両手刀で擦り上げ、左手は相手の肘を掴んだまま右手で相手の右手指先を掴んで捻り、吊り上げて極める。 1.

正面打ちに対して、両手刀で擦り上げ、左手は相手の肘を掴んだまま右手で相手の右手指先を掴んで捻り、吊り上げて極める。

相手の指3本を軽く掴み、吊り上げる心持で極める。

2.同様に吊り上げてから、左手で相手の右手甲を掴み、両手で挟んで極め上げる。

相手の脇に向けて一気に極め上げると、相手は体に電気が走ったように感じ痺れて動けなくなる。

柔術三ヶ条の極めを合気柔術で返す(方法と解説)

1.相手に右手指先をもたれ三ヶ条に吊り上げ極められようとするとき、二ヶ条同様に力を抜いて肘を上から下に丸く落として、逆に相手の右手首を掴んで四ヶ

条

極めに制す。

相手が吊りに来る一瞬、一息に肘を真下に落として相手の腕の逆を取る。肘に掛けられた緊張を解くことができればすでに返したも同然である。

2.相手に両手で右手を三ヶ条に極められようとするとき、肘を落としてから相手の左手首を掴んで四ヶ条極めに制す。

相手の肘が脇に当てられてしまったら手遅れである。この極めは四方投げと同じ極めとなる。

柔術四ヶ条の極め

正

面打ちに対して、両手刀で擦り上げ、右手で相手の右掌を持ち左手でその右手首を掴み、その内側を圧迫して極める。 正

面打ちに対して、両手刀で擦り上げ、右手で相手の右掌を持ち左手でその右手首を掴み、その内側を圧迫して極める。

十字手で受けてもよい。相手の手首を右手でしっかり曲げておくことが大切である。

柔術四ヶ条の極めを合気柔術で返す(方法と解説)

相手に右手首を持たれ四ヶ条に極め上げられようとするとき、三ヶ条同様に力を抜いて肘を上から下に丸く落として、逆に相手を合気投げで投げる。

合気投げとは相手を掴まずに投げることである。肩に担ぎ上げるのではなく、頭上を越して他の敵に投げつけることが本意である。

各箇条の極めを合気一瞬の拍子で投げる。(方法と解説)

以上で紹介した手間のかかる返し方ではなく、一切の作為を消して相手の力をいかなる場面においても一瞬で返してしまう簡便な拍子である。相手に技を掛け

させ、掴ませ打たせ突かせておいてから投げる悟先の先といってもよい。

1.一ヶ条の返し方

手の平を上に向け肘で拍子を取って投げる。

2.二〜四ヶ条の返し方

相手の力を感じ取り、真下にたたきつける拍子である。

|

|

|

|

|